[ 매드타임스 박재항 대기자] ‘I❤️NY’이 가장 유명하고 성공한 도시 브랜드 슬로건이자 상징물이라는 건 의심할 여지가 없다. 그걸 50여 년 동안 지켜온 건, 지자체 수장으로 다른 정당 출신이 오면 관례처럼 슬로건을 새롭게 제정하는 한국에서 보면 경이롭다. 작년부터 서울, 부산, 인천이란 한국을 대표하는 대도시들이 경쟁하듯 새로운 슬로건 제정을 핵심으로 하는 도시 브랜드 작업을 하고 있다. 새롭게 브랜드를 세우려는 이들이나, 너무 자주 바꾼다고 비판하는 쪽 모두에서 ‘I❤️NY’의 예를 가져다 얘기하는 걸 자주 본다. ‘I❤️NY’이 얼마나 성공적이었는지 강조를 하다 보니, 처음 나오던 1970년대 중후반의 뉴욕이 얼마나 엉망이었는지 말하고, 발표 이후 뉴욕의 밝은 변화를 전한다. 시민의 뉴욕을 사랑하는 의식이 고양되어 쓰레기도 함부로 버리지 않고, 범죄가 줄어서 안전해져 관광객들이 전 세계에서 몰려든 것처럼 말한다.

뉴욕이 정말 슬로건과 상징물 하나로 변했을까? 관광객은 늘었지만, 뉴욕은 절대 안전해지지 않았다. 사실 관광객도 1980년대 들어서면서 오일 쇼크도 어느 정도 진정되고, 세계적으로 항공기를 타고 해외여행 하는 붐이 일어나, 그에 힘입어 증가한 부분이 크다. 특히 달러 가치가 내려가면서 일본과 유럽 쪽에서 미국을 방문하는 여행객들이 급증했고, 당연히 뉴욕이 필수 코스로 들어갔으니 관광객 수나 그에 따른 수입이 늘 수밖에 없었다.

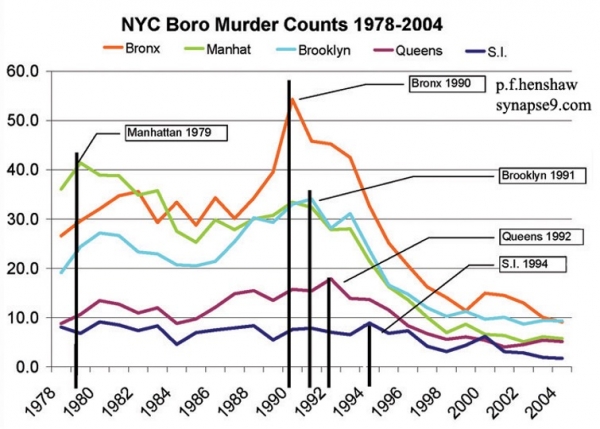

도시 치안 부문은 절대 나아지지 않았다. 오히려 악화하는 모습을 보였다. 아래 그래프에서 보듯 뉴욕의 살인 범죄는 공교롭게 ‘I❤️NY’ 캠페인을 벌인 1977년부터 오르기 시작해 1981년까지 올랐고 1985년까지 다소 하강했다가 다시 1990년 정점을 찍기까지 치솟는다. 지난주 ‘불타고 있습니다’라고 소개했던 브롱크스가 뉴욕의 다섯 개 구역(Borough, 줄여서 ‘Boro’) 중에서도 압도적인 살인 범죄율을 보였다.

뉴욕이 ‘세계의 수도’가 아닌 ‘범죄의 수도’로 이름을 떨치던 1989년에 촬영 출장으로 처음 뉴욕에 갔는데, 촬영지 중 하나가 하필 브롱크스였다. 이효리가 출연했던 2005년의 ‘애니모션’ 영상에 나왔던 흑인 불량배는 귀엽게 보일 정도의 덩치 큰 무리에 에워싸인 상태로 허겁지겁 벌벌 떨면서 촬영을 끝냈다. 1990년에도 뉴욕에 촬영 출장을 갔는데, 그전에 다른 촬영팀들이 당했던 카메라 도난과 강도 사건 묘사가 곁들인 주의를 듣는 걸로 현지 일정을 시작했다. 바짝 긴장하여 쫓기듯 뉴욕시에서의 촬영을 마쳤고, 미국 서부 해안으로 가는 비행기를 타면서 긴장을 풀고 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다.

유학생으로 2년간 뉴욕 맨해튼에 살게 되면서 구걸과 강도의 경계선에서 돈을 요구하는 이들도 대수롭지 않게 응대하거나 무시하게 되었다. 그러면서 다른 이들에게 무관심하고, 잘난 체하기 좋아하고, 냉소적으로 보이는 뉴욕과 뉴욕 시민, 소위 뉴요커(New Yorker)의 조금은 다른 내면의 모습이 보이는 것 같았다. 그렇게 범죄가 기승을 부리고, 빈부 격차가 벌어지면서 노숙자들이 길가에 줄을 지어 누워 있고, 오줌 냄새가 진동하고 토끼만 한 쥐들이 출몰하는 지하철역에서 낙서로 범벅이 된 차를 타고 다니면서도 뉴욕에 산다는 자부심이 깔려 있었다. 단 그런 자부심을 대놓고 얘기하는 건 금기였다. ‘I❤️NY’가 새겨진 티셔츠를 사는 관광객들을 비웃으면서도, 자신의 마음 깊숙한 곳에 있으나 입 밖에 꺼내 놓을 수는 없는 뉴욕을 사랑하는 마음과 자부심을 대신 표현해주는 선에서 ‘I❤️NY’과 캠페인을 인식하고 평가하는 정도였다.

뉴욕을 사랑하는 마음을 뉴요커들이 예외적으로 표현한 경우는 바로 2001년 9월 11일 테러 직후였다. ‘I❤️NY’의 디자이너 밀턴 글레이저가 테러 발생 8일 후인 9월 19일에 ‘I❤️NY More Than Ever(나는 그 어느 때보다 뉴욕을 더 사랑해)’ 포스터를 만들어 발표했다. 뉴요커들이 박수와 찬사를 보내며 응원을 표시했다. 밀턴 글레이저 자신이 디자이너 이전에 뉴요커였다. 그런데 그 정도까지가 최선이었다. 밀턴 글레이저나 다수의 뉴요커나 뉴욕에 대한 사랑 표현을 자제하거나 꼬아서 표현하기 시작했다.

테러 이후 전쟁으로 치달으며 미국에서는 ‘United We Stand’란 구호가 유행했다. ‘뭉쳐야 산다’ 정도가 될 터인데, 그 말을 듣거나 플래카드에 써진 걸 볼 때마다 소름이 돋는다고 하는 뉴욕 친구들이 있었다. 뉴욕에 보내는 외부의 응원에 다시 시니컬한 태도를 보이는 걸로 돌아갔다. ‘We’라는 단체의 단위 속으로 ‘I’라는 개인으로서의 ‘나’가 들어가는 것에 뉴요커들은 본능적인 거부감을 보인다. 초기의 ‘I❤️NY’ 광고에서 ‘뉴욕을 사랑하는 수많은 방식이 있다(There are more ways to love New York)’라고 외치는 카피가 있었다. 각자들 취향에 맞춰서 하라는 식이다. 그런 개성과 독특함이 ‘We’라는 인칭대명사에서는 묻혀버린다.

뉴요커들이 조금 특이한 상황이나 사건을 보거나, 자신이 이상한 언행을 했을 때 습관처럼 붙이는 말이 있다. ‘Only in New York’. 뉴욕에서만 일어남 직하고 가능한 일이란 말이다. 단체로 한다면 더는 ‘only’를 붙일 수 없다. 뉴욕은 ‘I’의 도시이다. ‘We’는 단체관광객들에게나 어울릴 법하다고 뉴요커들은 생각할 것이다. 그래서인지 그들다운 냉소적인 시선을 새 슬로건이라는 ‘We ❤️ NYC’에 보내고 있는 것 같다.

※ 박재항 매드타임스 대기자, G_BAT대표, 이화여대·한림대 겸임교수